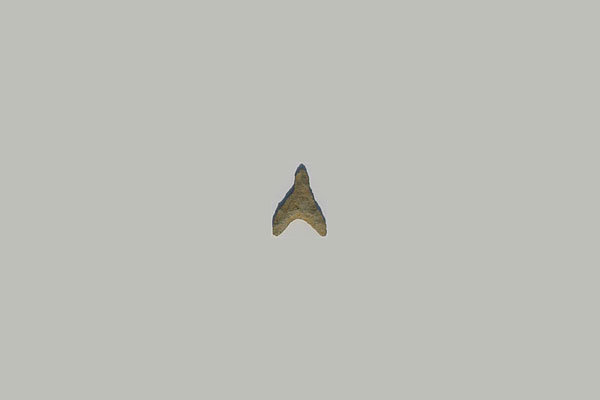

| これはなんだろう?何につかっていたのかな? |

|

| 大きさは,長さ約2.5cm 幅約2.0cm ほぼ実物大です |

| ヒント これをなにかにつけて使ったよ。 |

| 答え 縄文時代(じょうもんじだい)の石鏃(せきぞく・石のやじり)です。 |

| 上の写真は,今から九千年〜六千年前のもので,東広島(ひがしひろしま)市の平木池(ひらぎいけ)遺跡で見つかりました。 石鏃は,矢の先端につけてイノシシなどの動物を狩るために使うもので,全国各地で見つかり,縄文時代にはなくてはならない道具の一つでした。 それでは,なぜ石鏃を縄文時代の人々が必要としていたのでしょうか? それは,逃げる動物を安全に多く捕まえることができるからです。縄文時代の人々は,まず動物を突いてたおす「槍」(やり)を,そののち投げる「槍」を使いました。しかし,それでは動物との距離が近く,人々はけがをしたり,命をおとす危険がありました。はねる力を利用して矢をとばす弓矢は,危険が少なく命中率も高いため,きわめて有効な道具だったのです。 縄文時代の人々は「生きる」ために,さまざまな道具を使います。その際,工夫を重ね,その技術を学び,次世代へと受け継いでいきました。 わたしたちは,遺物(いぶつ)として見つかった石鏃をとおして縄文時代の人々の「生きる力」を感じることができます。 |

弓矢を使った狩の想像図 |