| おしえて 埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい) その12 |

| むかしの人は亡くなったとき,どんなお墓に葬られていたのでしょう? |

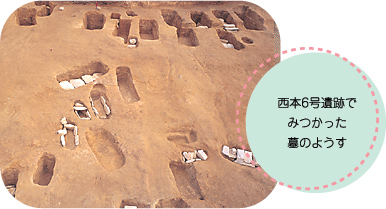

| 今でこそ人が亡くなると,死者の遺骸は火葬(遺骸を火で焼く葬法)に付されるのがほとんどですが,古くは火葬よりも土葬(土中に遺骸を埋葬する葬法)の方が一般的に行われていました。 ここでは弥生時代の土葬によるお墓の形態を,168基ものお墓が見つかった東広島市の西本6号遺跡の調査事例のなかから見てみましょう。 |

|

| まずは,地面に掘った穴に,棺に入れた遺骸を直接埋葬したお墓です。 |

|

|

| ・木棺墓 遺骨を木の棺に入れて埋葬したお墓です。 |

・土器棺墓 土器のなかに遺骸を納めて埋葬したお墓です。 |

| 次に,もう少し複雑な構造のお墓です。 |

| ・箱式石棺墓 板状の石材を箱形に組んで,石で蓋をしたお墓です。 |

|

|

・土器蓋土坑墓 地面に掘った穴に遺骸を埋葬し,その上に壺や甕などの土器を割って被せたお墓です。 |

|

|

・小口配石土抗墓 短辺である小口部分に,木板のかわりに石が置かれたお墓です。 |

|

|

・石蓋土坑墓 石棺を簡略化したもので,二段に掘り込んだ素掘りの穴に,板状の石で蓋をしたお墓です。 |

| このように発掘調査によって,さまざまなお墓の形態が明らかになりました。昔の人たちは,命の尊さとともに,埋葬の方法や副葬品などをとおして,現代に生きる私たちに多くのことを教えてくれているのです。 |