| (1)冠遺跡(廿日市市吉和西) |

|

|

| 調査 昭和63,平成4,5,6,8,9,10年度 |

中国山地の旧石器時代から縄文時代にかけての遺跡です。後期旧石器時代前半期(約3万年前)の石器製作跡を確認しました。平成10(1998)年度の調査では1m大の安山岩礫や石核, 片,石器などが,4m程度の範囲に集中して見られました。この下層には石器に使われたのと同様な安山岩の原石が多量にあり,ここで採った石を使って石器製作が行われたと考えられます。 片,石器などが,4m程度の範囲に集中して見られました。この下層には石器に使われたのと同様な安山岩の原石が多量にあり,ここで採った石を使って石器製作が行われたと考えられます。

◎埋文センター報告書第80集ほか |

多量に出土した安山岩の原石 |

| (2)大明地遺跡(広島市安佐北区口田) |

|

|

| 調査 昭和60年度 |

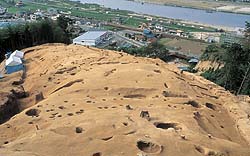

広島湾をめぐる弥生時代から古墳時代前半にかけての集落跡です。尾根上に5段の平坦面を作り,多数の竪穴住居跡(16軒)や段状遺構(36基),掘立柱建物跡(25棟),貯蔵穴(18基),墳墓,広場,通路などが設けられていました。5段の平坦面にはそれぞれ竪穴住居2〜3軒と掘立柱建物,貯蔵穴と考えられる土坑などがあり,それぞれは集落の中で支群を構成していたものと考えられます。当時の広島湾をめぐる集落の典型的な例といえます。

◎埋文センター報告書第55集 |

太田川をのぞむ集落跡 |

| (3)浄福寺2号遺跡(東広島市高屋町高屋堀) |

|

|

| 調査 昭和61年度 |

弥生時代から古墳時代にかけての集落跡です。弥生時代の竪穴住居跡の平面形には隅丸方形と円形のものがみられました。また,住居跡の壁の下に浅い溝をめぐらし,この溝に板を立てて,壁面が崩れたり,外からの雨水が流れ込むのを防いだもの,入口の場所や構造が推定できるものもあり,当時の竪穴住居の構造を考えるうえで貴重な資料が得られました。

◎埋文センター報告書第97集 |

幾度も建て替えられた住居跡 |

| (4)岡の段C地点遺跡(山県郡大朝町新庄) |

|

|

| 調査 平成1,3年度 |

弥生時代前期から古代にかけての竪穴住居跡・貯蔵穴・墳墓がある複合遺跡です。そのうち弥生時代の竪穴住居跡は18基が確認され,平面形が円形のものは前期と後期に,方形のものは後期に見られました。墳墓は土坑墓99基・土器蓋土坑墓1基が検出され,土坑墓の多くは組合式の木棺を安置した痕跡が残され,管玉の出土したものも12基ありました。また,土器蓋土坑墓は小児墓と考えられる土坑に,半分に割った土器を蓋としていました。

◎埋文センター報告書第132集 |

住居跡と重なりあう墓群 |

| (5)西本6号遺跡(東広島市高屋町大畠) |

|

|

| 調査 平成5,6年度 |

弥生時代後期の集落跡と墳墓群を中心とする遺跡です。丘陵の頂部から南にのびる尾根に竪穴住居跡や掘立柱建物跡などが見られ,丘陵の頂部付近から北西向きの斜面を中心に,箱式石棺墓・土坑墓・土器棺墓・小口配石土坑墓,土器蓋土坑墓・石蓋土坑墓などの形態をもつ163基の墳墓がみつかりました。また,土坑墓の一つからは,青緑色のガラス製切子玉1点が出土しました。

◎ 埋文センター報告書第143集 |

さまざまな形態の弥生墓 |

| (6)歳ノ神遺跡群(山県郡千代田町南方) |

|

|

| 調査 昭和59年度 |

丘陵尾根に形成された墳墓と集落跡です。墳墓は6基が確認され,そのうちの2基が四隅突出型墳丘墓でした。これは弥生時代後期に盛んに造られた墓で,墳丘の四隅が対角線方向に張り出し,墳丘の斜面・裾部に貼石・列石が巡らされており,島根県を中心に広島県・鳥取県・岡山県の山間部と北陸地方で見られるものです。弥生時代の墓制を考えるうえで貴重なことから,広島県史跡に指定されています。

◎埋文センター報告書第49集 |

2基の四隅突出型墳丘墓 |

| (7)浅谷山東B遺跡(庄原市七塚町浅谷山) |

|

|

| 調査 平成2,7年度 |

竪穴住居跡7軒,掘立柱建物跡3棟などをもつ6世紀後半の集落跡です。各住居跡の中央部には炉が設けられていましたが,なかには造り付けのカマドを併せもつものもありました。住居跡の内外から多くの鉄滓が出土していることから,鉄の生産に関わっていたことが考えられます。また,1か所の住居内から甕・鉢・甑・杯・椀など30数点の完形の土器が一括してみつかりました。

◎埋文センター報告書第101・164集 |

多くの土器が出土した住居跡 |

| (8)大宮遺跡―兼代地区―(深安郡神辺町湯野) |

|

|

| 調査 昭和59,60年度 |

縄文時代後・晩期〜中世に至るまで連綿と形成された集落跡です。そのなかで掘立柱建物遺構群は古墳時代後期を中心とするものであり,その柱穴の形状や配置の状況などから同時代の他の遺跡には見られない建築的特徴を多く含んでいました。建築構成は,桁行5間・梁行3間の大型掘立柱建物の主屋と総柱の高殿,高床倉庫,および梁行2間の大型掘立柱建物の付属屋からなり,当時の社会構成を知るための貴重な資料が得られました。

◎埋文センター報告書第40・51集 |

古墳時代の堀立柱建物群 |

(9)中出勝負峠第8号古墳

(山県郡千代田町丁保余原) |

|

|

| 調査 昭和59年度 |

丘陵頂部の自然地形を最大限に利用して造られた円墳です。埋葬施設は墳丘の中央部に土坑墓と土器棺墓があり,周辺部に土坑墓と石棺墓がありました。中央の土坑墓では9片に破砕された中国製の内行花文鏡や,碧玉製管玉,ガラス小玉,槍・斧などの鉄製品が副葬されていたことから,主被葬者は当地域の首長層であったと考えられます。また,副葬品などから安芸地方では最も古い古墳の一群に入るもので,県内でも類例が少ないだけに貴重な古墳の一つといえます。

◎埋文センター報告書第49集 |

古墳から出土した鏡・玉類 |

| (10)馬立古墳群(庄原市上原町清水) |

|

|

| 調査 平成7年度 |

丘陵頂部の尾根線に沿って並ぶ5世紀後半から6世紀前半に築造されたと思われる3基の円墳です。なかでも第2号古墳の小型の竪穴式石室からは勾玉3点,管玉2点,ガラス小玉15点,刀子1点が出土しました。また,周溝内からは60数個体分の円筒埴輪がみつかり,そのなかには外面に線刻画がみられるのもあり,当地域の墓制を探るうえで貴重な資料が得られました。

◎埋文センター報告書第164集 |

古墳の周溝から出土した埴輪 |

| (11)田上第2号古墳(福山市芦田町柞磨) |

|

|

| 調査 平成7年度 |

直径約12.8mで横穴式の片袖式石室をもつ円墳です。天井石はなく,側壁も袖石を含むかなりの石が抜き取られていましたが,床面には数組の棺台石が存在していました。玄室の床面からは鉄製品や玉類とともに,人物や動物の小像を伴う装飾付須恵器がみつかりました。石室の規模や装飾付須恵器の副葬から,この地域を代表する古墳として比較的長期間使用されていたと考えられます。

◎埋文センター報告書第146集 |

古墳から出土した装飾付須恵器 |

| (12)道ヶ曽根遺跡(双三郡三良坂町灰塚) |

|

|

| 調査 平成3,4年度 |

丘陵南斜面に立地した,7〜8世紀初頭頃の大規模な集落跡です。竪穴住居跡64軒,掘立柱建物跡76棟などが急な斜面を「L」字状に掘り出して造った平坦面や緩斜面で集中的にみつかりました。鍛冶炉や炭窯,倉庫跡などの遺構とともに,多量の鉄滓,円面硯が出土していることから,専業的な色彩を帯びた鍛冶作業を行い,当地域における鉄生産とその流通に携わる拠点的集落であったと推定されました。

◎埋文センター報告書第158集 |

急斜面につくられた大集落跡 |

| (13)郡山城下町遺跡(高田郡吉田町吉田) |

|

|

| 調査 平成2,3,5年度 |

郡山(標高約400m)の麓,多治比川氾濫原の北東側に位置する遺跡です。古代の小河川から須恵器や土師器のほか,祭祀用具のササラゴや斎串,犂・エブリなどの農具が出土しました。また,調査区北側の自然流路からは,「高宮郡司解」などと書かれた古代の木簡が出土しました。この木簡に記載された内容や,祭祀用具・円面硯の出土などから,高宮郡衙がこの付近にあった可能性があり,注目されました。

◎埋文センター報告書第108・135集 |

小河川から出土した犂・エブリ |

| (14)熊ヶ迫窯跡群(御調郡久井町小林) |

|

|

| 調査 平成6,11年度 |

遺跡一帯は県内でも有数の窯跡密集地帯で,奈良〜平安時代の須恵器窯跡を中心とした「久井古窯跡群」を形成する生産遺跡です。窯跡のなかには,全長約8m,最大幅約1.9mの地下式無階無段登窯で,天井は煙道部分など全体の約3分の1が残っていたほか,防湿施設を有するものがあり,煙道の閉塞石の出土などから窯入れの方法がうかがえる良好な遺構が確認されました。

◎埋文センター報告書第139・197集 |

床面に多量の須恵器が残る窯跡 |

| (15)大塚土居前遺跡(福山市坪生町竹ノ下) |

|

|

| 調査 昭和58年度 |

16世紀前半から後半にかけての比較的短期間に営まれた館跡と推定されます。溝状遺構からは土師質土器,鉢・擂鉢・火鉢・鍋・内耳鍋・羽釜などの瓦質土器が一括出土し,祭祀遺構からは亀山焼甕に納められた菊花双雀文鏡2面,宋銭一差(98枚)がみつかりました。遺物は,当該地域にある中世遺跡として有名な草戸千軒町遺跡に後続する時期のものとして,当地域の編年を構築するうえで貴重な資料となりました。

◎埋文センター報告書第25集 |

中世の館跡と推定される堀立柱建物跡群 |

| (16)山崎遺跡(三次市大田幸町) |

|

|

| 調査 平成4年度 |

古代から中世にかけての掘立柱建物跡,中世の井戸跡や埋納土坑などが検出された集落跡です。井戸跡は深さ約1.3mで井筒部分が石組で構築され,その下に甕が据えられていました。また,埋納土坑からは円札,和鏡,土師質土器の杯に入れられた古銭が出土しました。円札には呪いの文字が記されており,当時の精神文化を含めた生活の様子がうかがわれる貴重な資料が得られました。

◎埋文センター報告書第123集 |

井戸の説明を聞く地元の小学生 |

| (17)薬師城跡(賀茂郡河内町入野) |

|

|

| 調査 平成6年度 |

15世紀後半から16世紀代にかけて営まれた城跡です。礎石建物跡,掘立柱建物跡,石列や基壇,井戸状遺構,土塁など多様な遺構の検出や,遺物量と種類の豊富なことなどから防御機能に加え,居住機能を併せもつ館城であったと考えられます。館城を全面にわたり発掘調査した数少ない城跡であり,遺構や遺物の残存状況が良好であったことから,館城の建物配置やそこに居住した人々の生活を知るうえで貴重な資料が得られました。

◎埋文センター報告書第142集 |

居住機能をもつ城跡 |

| (18)槙ヶ原製鉄遺跡(山県郡豊平町今吉田) |

|

|

| 調査 平成8年度 |

13世紀中頃の製鉄遺跡です。製錬炉地下構造1基,砂鉄置き場,鞴座の施設,鍛冶炉1基,炭窯1基が確認されました。製錬炉地下構造は全長4.6m,最大幅1.1m,深さ0.45mで,両端が狭くなった舟底状の平面形をしていました。これまで,中世の舟底状の製錬炉地下構造で,しかも小舟状遺構をもたない例は,本県では初めての調査例であり,遺跡は現地に全面保存されることになりました。

◎埋文センター報告書第149集 |

諸施設が残る中世の製鉄遺跡 |

| (19)廿日市町屋跡(廿日市市廿日市) |

|

|

| 調査 平成9年度 |

中世後期(15世紀後半)から近世末(19世紀中頃)にいたる町屋跡です。建築物の基礎と思われる石列・礎石・石敷や石組井戸2基,鍛冶炉跡3基,火災の瓦礫を投棄した瓦溜り23基などがみつかりました。石列から当時の建物の配置状況は,街道に面して3間(5.4m)間隔であったと思われます。町屋の形成過程や出土遺物の変遷がわかり,当時の人々の生活を知るうえで貴重な調査となりました。

◎埋文センター報告書第185集 |

街道沿いの町屋跡 |

(20)近世山陽道跡・日向一里塚跡

(東広島市西条町上三永) |

|

|

| 調査 平成12,13,14年度 |

| 幅約4.1〜4.8mの近世山陽道(西国街道)跡とその南北両側に残る一里塚跡です。道は斜面を切盛して造成しています。一里塚のうち北塚は直径約6m,高さ1.7mの円形をなし,塚の基底部には石列が見られました。広島藩内の一里塚は寛永10(1633)年以降に整備されたとされ,道幅は藩の指示した2間半(約4.5m)に整えられていたことを確認しました。 |

近世山陽道跡と両側の一里塚 |

|