| ひろしまの遺跡 第91号 |

|

||||

|

||||

|

||||

|

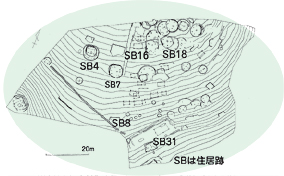

布掛遺跡は,庄原市川西町布掛に所在する集落遺跡です。遺跡は,西城川右岸の日当たりの良い段丘斜面上に位置しています。調査の結果,竪穴住居跡41軒,掘立柱建物跡17軒,段状遺構2基,土坑10基などが検出されました。竪穴住居群は互いに重なり合うものが多く,それぞれの住居も2回以上にわたって建て替えられたものが多く見られました。また,床面から一段高くなったいわゆるベッド状遺構を伴うものが2軒確認されました。 集落の形成は,弥生時代中期に段丘斜面の中ほどから小規模の集団として始まり,次第に斜面上方に広がっていき,弥生時代後期後半から古墳時代初頭にかけて斜面全体で大規模な展開をみせ,長期間にわたって集落が営まれたと考えられます。 住居跡からは,多くの鉄器および鉄器の普及に伴って増加したと思われる砥石が出土しています。このことから鉄製農工具の普及とともに,農業生産などが増加し,それに伴って集落も拡大していったものと思われます。 |

|

|

ところで,本遺跡における大きな成果の一つは,弥生時代末期から古墳時代初頭にかけての時期,住居内で祭祀が行われた痕跡が認められたことです。これらの住居からは小型丸底壺を主体とする土器群が出土し,また,SB8やSB31などからは土器埋納坑が検出されました。このような土坑は,住居内における地鎮などの祭祀に伴うものと考えられます。 |

||||

|

|||||

|

一方,SB16では,住居内の一角に高まりを設置し,その上に小型丸底壺が安置されていました。これはまさに祭壇的性格を有するものであり,住居内祭祀のあり方の一端を示す例と考えられます。 さらに,時期的にはやや遡るSB7でも住居内祭祀の例が見られました。これは住居内の一本の柱の底面に,小型丸底壺が口縁部を伏せた状態で安置されていたもので,完形の壺であることから,柱を抜き取った際に埋納されたものであり,住居の廃絶に伴って執り行われた祭祀のあり方を示すものと考えられます。 本遺跡の調査では,弥生時代中期から古墳時代中期にかけての多くの遺構や遺物を確認することができました。そのなかでこの集落の形成過程の一端を知ることができ,また,住居の建築過程における祭祀や住居内祭祀の一端が明らかになりました。そうした意味では,当地域の歴史だけではなく,当時の人々の生活の姿を考えるうえで,貴重な資料を得ることができたといえます。 (鍜治益生・松崎 哲)

|

| 一覧ページに戻る | 次へ |

印の部分)

印の部分)